Autores

Freitas, B.P. (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA) ; Oliveira, A.H. (EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS) ; Kunigami, C.N. (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA) ; Novo, A.A. (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA) ; Matta, V.M. (EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS) ; Jung, E.P. (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA) ; Ribeiro, L.O. (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA)

Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do solvente na

recuperação dos compostos bioativos do resíduo do despolpamento de umbu (casca,

caroço e torta do refino da polpa). Etanol e acetona em diferentes concentrações

foram empregados na extração. Os resultados mostraram que o uso de acetona

promoveu maior recuperação dos compostos fenólicos, resultando em extratos mais

antioxidantes (p<0,05). A capacidade antioxidante dos extratos cetônicos não

variou com aumento do percentual de acetona no solvente (30% - 70%) (p>0,05). A

casca apresentou-se como a fração mais rica em compostos bioativos. Conclui-se que

o resíduo de umbu pode ser usado como matéria-prima para obtenção de compostos de

maior valor agregado, empregando acetona 30% como solvente.

Palavras chaves

Spondias tuberosa; resíduos agroindustriais; compostos bioativos

Introdução

O umbuzeiro, da família Anacardiaceae, é uma árvore frutífera nativa encontrada

na região semiárida do Brasil. Segundo o IBGE, em 2020, foram produzidas cerca

de 9,5 toneladas de umbu (Spondias tuberosa), principalmente, no estado da Bahia

e no norte de Minas Gerais, os quais foram responsáveis por 78% da produção

total no país. O umbu possui um tempo de vida útil pós-colheita curto, o que

acarreta em perdas quando comercializado in natura. Entretanto, por ser uma

fruta com rendimento de polpa entre 55 a 65%, o principal produto comercial da

sua cadeia produtiva é a polpa congelada. (Lima et al., 2002).

O processo de despolpamento é conhecido pela geração de resíduos, representados,

principalmente, por cascas e sementes. A fim de reduzir o impacto do setor

agroindustrial no meio ambiente, tais biomassas têm sido aproveitadas por

conterem compostos bioativos que apresentam diferentes atividades biológicas,

representando, desta forma, uma alternativa para agregação de valor à cadeia

produtiva das frutas. De acordo com Ribeiro et al. (2019), a casca de umbu

apresentou relevante teor de compostos fenólicos e carotenoides. Já os caroços,

caracterizados por Dias et al. (2019), além dos compostos fenólicos, foram ricos

em ácidos graxos insaturados.

Os compostos bioativos presentes em matrizes vegetais, de forma geral, atuam

como agentes biológicos que podem trazer benefícios à saúde, por exemplo, a

redução na incidência de doenças crônicas. As propriedades funcionais desses

compostos são associadas ao seu potencial antioxidante no organismo, uma vez que

atuam sobre os radicais livres (Verena et al., 2012). Entretanto, esses

compostos precisam ser recuperados da matriz por meio de técnicas de extração.

Dentre os parâmetros de extração, o tipo de solvente exerce grande influência na

eficiência do processo. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o

efeito do solvente na recuperação dos compostos bioativos presentes no resíduo

do despolpamento de umbu (casca, caroço e a torta do refino da polpa).

Material e métodos

Para o desenvolvimento deste trabalho, as frutas, obtidas no comércio local da

cidade do Rio de Janeiro, foram despolpadas em uma despolpadeira horizontal. O

resíduo obtido, constituído por casca, caroço e torta do refino da polpa foram

secos em estufa com circulação de ar forçada a 50 °C por aproximadamente 72

horas. As amostras secas (casca e torta) foram desintegradas em um processador

doméstico para a obtenção de um material homogêneo. O caroço, após a secagem,

foi triturado em moinho de facas.

As amostras foram submetidas à extração sólido-líquido na razão 1:10 (m/v) sob

agitação constante de 150 rpm a temperatura ambiente. Foram avaliados como

solvente as misturas etanol:água e acetona:água nas concentrações de 30 e 70%

(E30, E70, A30 e A70), a fim de determinar o melhor solvente para a extração dos

compostos de interesse. Após uma hora de extração, os extratos foram filtrados

em papel de filtro e armazenados sob congelamento até a realização dos ensaios

de conteúdo de fenólicos totais (CFT) e capacidade antioxidante.

Para a determinação de CFT (Singleton; Rossi, 1965), 250 µL do extrato filtrado

e diluído foram reagidos com 1,25 mL do reagente Folin-Ciocalteu 10% e

adicionados de 1,0 mL de carbonato de sódio 7,5% (m/v). As amostras foram

aquecidas a 50 ºC por 15 minutos e resfriadas a temperatura ambiente. A

absorbância foi medida em 760 nm. Os resultados foram expressos em mg de ácido

gálico equivalente por 100 g (mg AGE/100 g).

A capacidade antioxidante, mensurada a partir da reação dos extratos com o

radical ABTS•+, foi realizada conforme Gião et al. (2007). 30 μL dos extratos

foram reagidos com 3 mL da solução de radical ABTS•+ a temperatura ambiente por

6 minutos. Ao final, as absorbâncias foram lidas em 734 nm. Os resultados foram

obtidos a partir da elaboração de uma curva padrão de Trolox, sendo expressos em

μmol de Trolox/g.

Os dados foram analisados estatisticamente por meio do software Statistica

versão 13 (Dell Inc., Tulsa, OK, USA). Análise de variância (ANOVA) e teste de

Tukey foram empregados para verificar a diferença entre os resultados (p<0,05).

Os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados apresentados como

média ± desvio padrão.

Resultado e discussão

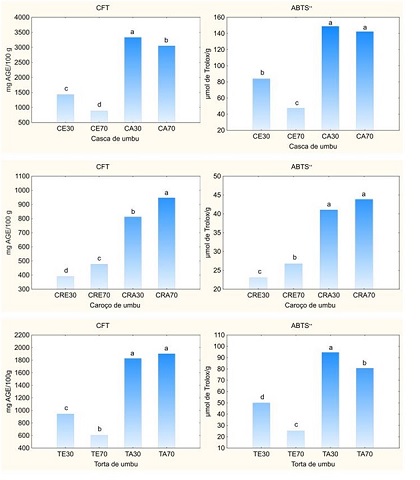

Com base na Figura 1, é possível observar que todas as amostras, independente do

tipo de solvente, apresentaram potencial antioxidante, o que está relacionado

com CFT extraído de cada matriz. A casca de umbu foi a amostra com maior

disponibilidade de compostos bioativos, fornecendo extratos mais antioxidantes

(p<0,05). Entretanto, como resíduos agroindustriais, os resultados

mostram que todas as frações do despolpamento de umbu podem ser aproveitadas

para obtenção de compostos bioativos, em função do seu uso como antioxidantes

naturais em formulações alimentícias.

A eficiência de recuperação dos compostos bioativos foi influenciada pela

polaridade do solvente empregado no processo de extração, sendo destacado o uso

de acetona 30%. De acordo com Oreopoulou et al. (2019), a eficiência de um

solvente depende principalmente da sua capacidade de solubilizar os compostos de

interesse, sendo os solventes de polaridade intermediária, como aqueles

resultantes de sistemas binários (acetona+água), os mais eficientes para

extração de compostos fenólicos, uma vez que eles podem influenciar a

permeabilidade da célula vegetal, afetando a bicamada fosfolipídica da membrana.

Embora o etanol seja o solvente tradicionalmente preferido em processos de

extração, em função da sua baixa toxicidade, neste trabalho os resultados

obtidos tanto a 30% quanto a 70% de etanol na solução extratora foram inferiores

àqueles observados para o sistema acetona/água (p<0,05).

Resumidamente, o incremento de acetona na solução extratora não favoreceu de

forma significativa a recuperação dos compostos fenólicos na casca e na torta de

umbu, exceto para o caroço. Além disso, o potencial antioxidante das amostras

não foi influenciado pelo incremento de acetona no solvente. Assim, o uso de

acetona 30% é destacado entre os solventes avaliados.

Quanto aos extratos obtidos empregando acetona como solvente, os CFT a

partir da casca, do caroço e da torta de umbu foram 3334; 947 e 1903 mg AGE

100/g, respectivamente. Para o potencial antioxidante, os valores foram 149; 44;

95 μmol de Trolox/g, respectivamente. Valores estes que corroboram o uso desse

resíduo para obtenção de compostos de maior valor agregado.

Conteúdo de fenólicos totais (CFT) e capacidade antioxidante (ABTS•+) dos extratos da casca (C), caroço (CR) e torta (T) de umbu.

Conclusões

Conclui-se que a acetona 30% foi o melhor solvente para obtenção de extratos

antioxidantes a partir do resíduo do despolpamento de umbu, sendo uma estratégia

para agregação de valor à cadeia agroindustrial desta fruta nativa de importância

socioeconômica para a Caatinga.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq, ao Instituto Nacional de Tecnologia e a Embrapa

Agroindústria de Alimentos.

Referências

DIAS, J.L.; MAZZUTTI, S.; DE SOUZA, J.A.L. FERREIRA, S.R.S. SOARES, L.A.L.; STRAGEVITCH, L. DANIELSKI, L. Extraction of umbu (Spondias tuberosa) seed oil using CO2, ultrasound and conventional methods: Evaluations of composition profiles and antioxidant activities. J. Supercrit. Fluids 2019, 145, 10–18.

GIÃO MS, GONZÁLEZ-SANJOSÉ ML, RIVERO-PÉREZ MD, PEREIRA CI, PINTADO ME, MALCATA FX, Infusions of Portuguese medicinal plants: Dependence of final antioxidant capacity and phenol content on extraction features. J. Sci. Food Agric., v. 87, p. 2638–2647, 2007.

IBGE. Produção da extração vegetal e da silvicultura – PEVS 2020: quantidade produzida na extração vegetal. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/16/12705. Acesso em: 31 de agosto de 2022.

LIMA, E. D. P. A.; LIMA, C. A. A; ALDRIGUE, M. L.; GONDIM, P. S. Caracterização física e química dos frutos da umbu-cajazeira (Spondias spp.) em cinco estádios de maturação da polpa e néctar. Revista Brasileira de Fruticultura. Jaboticabal, v. 24, n. 2, p. 338-343, 2002.

OREOPOULOU, A., TSIMOGIANNIS, D., OREOPOULOU, V.. Extraction of polyphenols from aromatic and medicinal plants: an overview of the methods and the effect of extraction parameters. In: Watson, R.R. (Ed.), Polyphenols in Plants. Academic Press, pp. 243–259, 2019.

RIBEIRO, L. DE O., VIANA, E. DE S., GODOY, R.L. DE O., FREITAS, S.C. DE, FREITAS, S.P., MATTA, V.M. DA, Nutrients and bioactive compounds of pulp, peel and seed from umbu fruit. Cienc. Rural, v. 49, e20180806, 2019.

SINGLETON, V.L., ROSSI, J.A.. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture 16, 144–158, 1965

VERENA B. OLIVEIRA, LETÍCIA T. YAMADA, CHRISTOPHER W. FAGG, MARIA G.L. BRANDÃO. Native foods from Brazilian biodiversity as a source of bioactive compounds. Food Research International, v.48,170-179, 2012.